MIPI(移动行业处理器接口)是 Mobile Industry Processor Interface 的缩写,它是由 MIPI 联盟发起制定的、面向移动应用处理器的开放标准。而 DSI(显示串行接口)则是 MIPI 联盟规范中,专门用于图像显示相关数据传输的一组通信协议。

核心思想: MIPI DSI 驱动屏幕的本质是 CPU 或 GPU 生成的图像数据,借助由物理层、数据链路层、协议层、应用层等构成的软件协议栈,以及高速收发器、时钟管理等硬件模块的协同作用,最终以高速串行差分信号的形式传输到屏幕的驱动 IC 上。驱动 IC 再依据这些信号,精准控制液晶屏幕或 OLED(有机发光二极管)屏幕的像素点,从而实现图像的显示。

接口概述

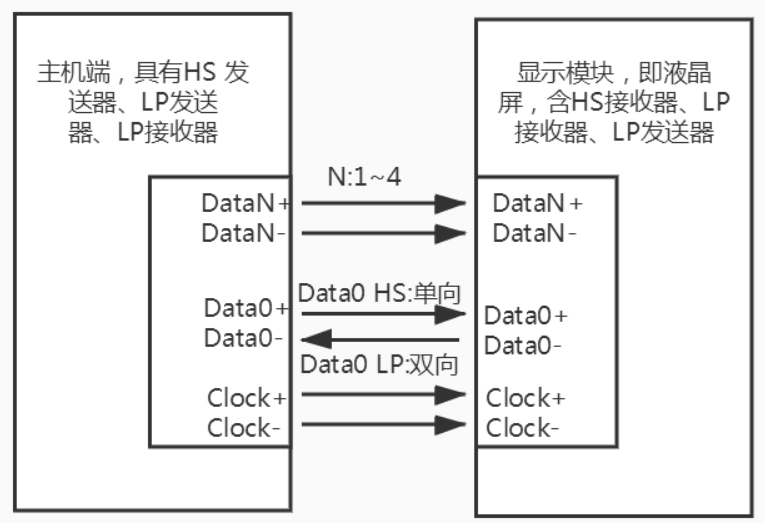

MIPI DSI 采用差分信号传输机制,其接口包括数据线和时钟线,均以差分形式实现。数据线可灵活配置为1、2、3或4条通道(lanes),时钟线则固定为一对差分线。

MIPI DSI 支持串行通信,不仅能向屏幕发送控制指令和图像数据,还可从屏幕读取状态信息(前提是屏幕端支持双向传输)。屏幕显示的带宽需求与分辨率、帧率等参数密切相关:分辨率越高、帧率越快,图像数据量越大,从而对传输能力提出更高要求。此时,可通过增加数据通道数来提升带宽。

分层

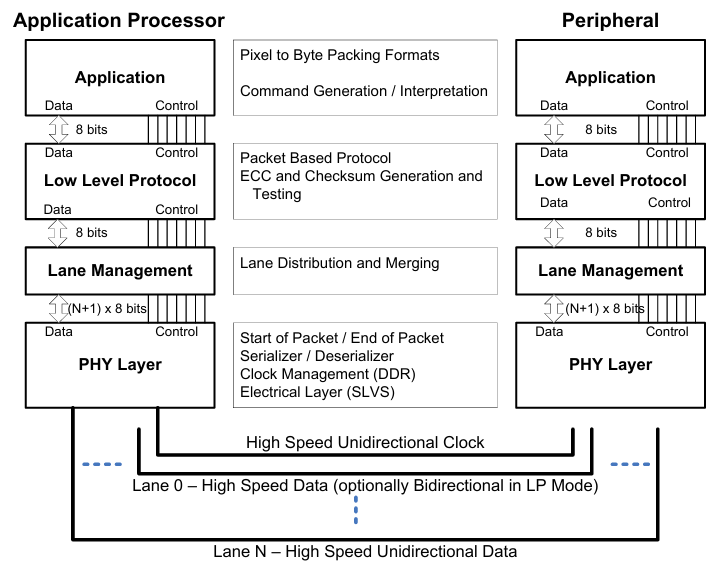

MIPI DSI 按照工作原理从上到下可分为四层,分别是应用层、协议层、通道管理层(数据链路层)、物理层。

应用层

应用层负责更高层次的编码,将要显示的像素数据、控制命令(如分辨率设置、亮度调节)打包成符合 MIPI DSI 规范的协议数据单元并封装进数据流中。下层负责处理并发送这些应用层数据流。发送端根据 MIPI DSI 规格的格式,对命令和数据进行编码(如短包用于简单命令、长包用于像素数据);接收端则解码接收到的数据流,还原为原始的像素信息和控制指令,从而驱动屏幕渲染显示。

协议层

协议层主要负责数据打包与封装,将应用层传递下来的原始数据(如像素信息或控制命令)组织成符合 MIPI DSI 协议的标准化数据包。在此过程中,会在原始数据包上添加错误校正码(ECC)和校验和(Checksum)等机制,以确保传输的完整性和可靠性。应用层的数据会被打包成两种主要格式:短数据包(Short Packet,用于简单命令或同步信息)和长数据包(Long Packet,用于大量像素数据)。

发送端首先将原始数据打包成指定格式,添加包头(Header,包括虚拟通道、数据类型、字数等信息)和包尾(Tail,包括校验和),然后将完整的数据包传递给下层进行实际传输。接收端从下层接收到数据包后,执行相反的操作:去除包头和包尾,使用 ECC 进行错误检测与校正,并验证校验和。如果数据无误,则解包并将还原的原始数据上交应用层,进一步处理为显示内容。

通道管理层

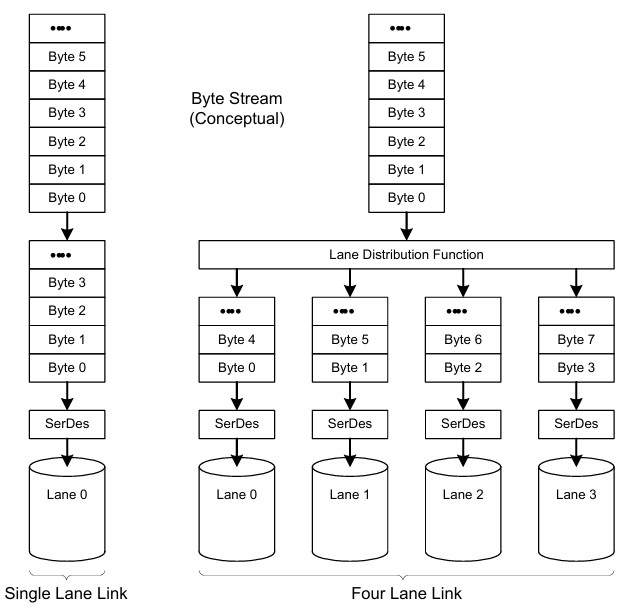

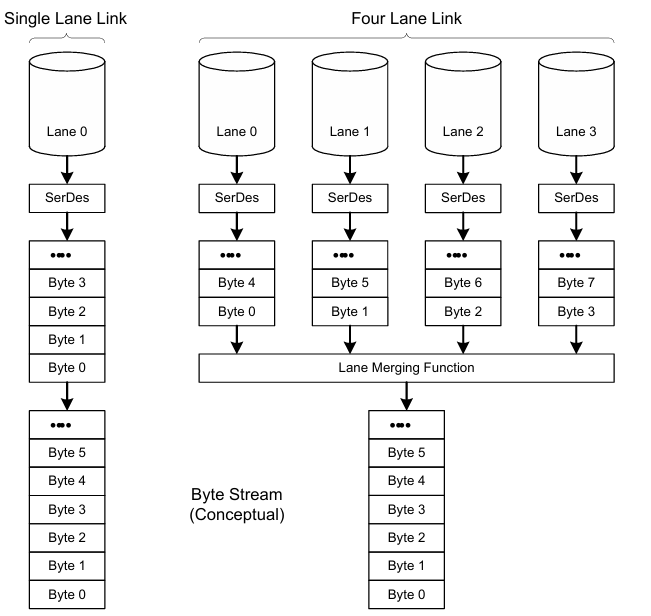

链路层负责数据在多通道间的分配与并行传输管理,确保高效利用接口资源。MIPI DSI 支持 1/2/3/4 Lane 配置,通道数量的选择取决于实际应用场景:如果带宽需求较低(如低分辨率显示),2 Lane 即可满足;对于高带宽需求(如 4K 高刷新率屏幕),则需采用 4 Lane 以提升整体吞吐量。

协议层(或传输层)传递下来的数据包均为串行格式。如果采用 1 Lane 配置,则直接使用该单通道将数据串行发送出去,无需额外分配;对于 2/4 Lane 配置,数据需通过并行拆分机制进行分配,以充分利用多通道的带宽。具体而言,发送端将串行数据包拆分成多个子流,按字(word)或字节(byte)单元均匀分布到各 Lane 上,同时同步时钟信号确保各通道数据对齐。接收端则同步重组这些子流,还原为完整的串行数据包。

链路层多通道传输同步机制

在多 Lane 配置下,链路层需处理数据包的传输结束同步,以确保接收端正确重组数据。这种同步机制主要分为两种传输模式,取决于数据包长度与通道数的匹配关系。

整数倍传输模式:当数据包长度为通道数的整数倍时(如 2 Lane 配置下总字节数为偶数),所有通道(如 Lane 0 和 Lane 1)的数据分配均匀,因此同时传输完毕,一起进入 EoT(End of Transmission)模式,并发送停止信号以保持整体同步。这种方式简化了时序管理,避免了通道间的不一致。

非整数倍传输模式:当数据包长度不是通道数的整数倍时,通道传输结束时间不均匀,导致部分通道提前完成。例如,在 2 Lane 配置中,Lane 1 先传输完其分配数据,因此 Lane 1 提前进入 EoT 模式并保持空闲状态,而 Lane 0 继续传输剩余数据,直至所有通道均完成;同理,在 3/4 Lane 配置下,也会出现部分通道先结束的情况。这种机制通过插入空闲周期(idle periods)或填充字节,避免数据丢失或错位,确保传输的完整性。

在接收端,则执行相反的操作:各 Lane 同步检测 EoT 信号,等待所有通道完成传输后,将分散在各 Lane 上的数据流按顺序重组、打包成完整的串行数据包,并上报给上层(如传输层)进一步处理。这种对称设计保证了端到端的可靠性和数据一致性,即使在复杂多通道场景中也能高效工作。

物理层

物理层是 MIPI DSI 协议栈的最底层,核心职责是实现数据在具体电路与传输介质上的实际收发,将抽象的数据流转化为可传输的电信号。其设计与实现紧密依托于 D-PHY规范—— 该规范为物理层明确了接口的电气特性与物理特性基准。

具体而言,物理层规定了三大核心要素:

- 传输基础:明确传输介质为电导体(如 PCB 走线),并定义了配套的输入 / 输出电路;

- 信号捕获:确立了从串行比特流中识别 “1” 和 “0” 的时钟同步机制;

- 关键参数与机制:记录传输介质的物理特性、信号的电气参数(如电压电平、差分摆幅)及时钟与数据通道的时序关系;同时定义了传输开始(SoT)、传输结束(EoT)的信令逻辑,收发端之间 “带外” 信息的传递方式,以及保障数据对齐的位级与字节级同步机制。

D-PHY 控制器

主控芯片内部通常集成 MIPI D-PHY 物理层控制器,是连接 DSI 协议层与硬件传输的核心桥梁,其核心功能与配置要点如下:

- 信号转换核心:负责将上层 DSI 控制器输出的数字逻辑信号,按需转换为符合 MIPI D-PHY 规范的物理层信号 —— 在 HS 模式下转换为高速差分模拟信号,在 LP 模式下转换为低功耗单端信号,实现数据的物理层收发。

- 时钟驱动保障:需依赖精确的高速参考时钟源驱动 HS 模式下的同步时钟,确保高速数据传输的时序准确性。

- 参数配置依据:驱动开发中需对 D-PHY 关键参数进行配置,包括通道数量(Lane Count)、HS 模式时钟频率、LP 模式时钟频率,以及各类时序参数(如 THS-PREPARE、THS-ZERO、THS-TRAIL 等信号切换时序,TTA-G0、TTA-SURE 等响应时序,TWAKEUP 唤醒时序等)。这些参数需严格参照所适配屏幕的规格书(Datasheet),并通过设备树(Device Tree)等方式完成配置,以保障硬件兼容性与传输稳定性。

工作模式

MIPI DSI 的工作模式需从协议层与物理层两个角度去进行理解,协议层数据传输的逻辑与物理层电气信号结合,两者相互独立但协同工作:

- 协议层(DSI):定义数据 / 命令的用途、传输时序,核心类型为 Command Mode(命令模式)和 Video Mode(视频模式),决定 “数据怎么用”(用于控制或实时显示);

- 物理层(D-PHY):定义信号的电气特性、编码方式,核心类型为 LP(低功耗)和 HS(高速),决定 “数据怎么传”(低速节能或高速大带宽)。

协议层

协议层模式直接关联帧缓存(framebuffer)位置与应用场景,核心分为命令模式与视频模式两大类。

命令模式(Command Mode):主机通过 “命令 + 数据” 的方式,将图像数据写入显示模块内置的显存(面板自带 framebuffer),由面板自行读取显存并刷新显示,无需主机持续传输数据。

- 帧缓存位置:显示模块端(面板自带显存);

- 传输载体:支持 LP(低功耗,适合短命令)或 HS(高速,适合长数据);

- 数据类型:

- 短包(Short Packet):用于一次性写寄存器、DCS(Display Command Set)短命令(例如设置显示参数、发送单字节命令如 0x29 开启显示、0x2A 设置列地址),通常在 LP 模式下发送,常用于启动 / 初始化;

- 长包(Long Packet):用于发送较长的数据(例如把一整块图像或行数据写入面板显存),因 LP 速率太低不适合大数据量,通常以 HS 形式发送。

- 适用场景:低刷新率、静态 / 半静态内容(如电子书、智能手环、车载仪表盘),核心诉求是节能;

视频模式(Video Mode):主机按显示屏帧率(如 60Hz)持续发送实时像素流,显示模块无内置显存,需 “边接收边显示”,核心诉求是保证动态画面的实时性。

- 帧缓存位置:主机端(需主机持续输出像素数据);

- 传输载体:仅用 HS(高速差分传输),满足大带宽需求(如 1080P/4K 分辨率);

- 适用场景:高刷新率、动态内容(如手机游戏、视频播放);

- 核心要求:需保证显示控制器能得到严格的行 / 场同步(HSYNC/VSYNC)与像素时序,规范定义了几种发送像素流的封装方法以适配不同需求。

- Non-burst with sync pulses(非突发 + 同步脉冲):每行 / 每帧都用专门的同步包(sync-pulse packets)精确表达 HSYNC/VSYNC 宽度,像素部分由长包或空白包分割;

- Non-burst with sync events(非突发 + 同步事件):使用较简短的 sync event(事件指示开始 / 结束),在部分实现中以 null/blank 包或 LP 时间间隔代替每行都切换 HS/LP,减少功耗;

- Burst mode(突发 / Burst):在行的主动区(active)发送一个 “突发” 长的 HS 数据段(如把整行像素一次性 burst 出去),在 blanking 区则返回 LP;

物理层

物理层定义信号的电气特性,核心是 HS(高速)与 LP(低功耗)两种状态,可动态切换以平衡带宽与节能。

LP(Low Power 低功耗)

- 电气特性:单端编码、低幅度;

- 速率:规范 / 实现上 LP 数据率上限通常是几十 MHz 或~10 Mb/s 级别的低速模式;

- 用途:传输控制信号、短包、返回通路(如读取 panel 状态),或在 blanking 期间插入短命令,核心作用是节能;

- 关键特点:功耗仅为 HS 模式的极小部分,是低功耗场景的核心依赖。

HS(High Speed 高速)

- 电气特性:差分高速编码,抗干扰能力强;

- 带宽:D-PHY 的 HS 带宽随规范版本不同(v1.x 常见 1–2.5 Gbit/s/ 通道,后续 v2.x/v3.x 有更高上限),实际取决于 PHY 实现与线缆 / 走线;

- 用途:传输大带宽数据(如视频模式的像素行数据、命令模式的长包);

- 关键特点:仅在数据传输时启用,闲置时需切回 LP 以减少功耗。

切换逻辑:D-PHY 支持快速切换,可在帧内 / 行内在 LP 与 HS 之间切换(如视频模式中,主动区 HS 传数据,blanking 区 LP 节能);

注意事项:频繁的 LP↔HS 切换会带来功耗和时序开销,还可能影响 PHY 路径布局与 EoT 等错误检查,因此需通过选择合适的视频子模式(如 Burst 模式)减少切换次数,降低开销。

D-PHY

MIPI 联盟定义的物理层标准主要包括 D-PHY、C-PHY 和 M-PHY 三种。其中,D-PHY 是应用极为广泛的一种,其上层适配的逻辑协议(如 CSI、DSI)主要面向摄像头图像采集与显示屏数据传输等核心场景。

物理连接

屏幕通过柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)与主控板实现硬件互联,连接线包含以下核心信号类型:

- 数据传输通道(Lanes):由多对差分信号线(Dp/Dn)构成,每个通道在高速(HS)模式下用于传输大带宽数据流;在低功耗(LP)模式下可传输控制命令或状态信息。通道数量可根据带宽需求灵活配置为 1、2 或 4 Lanes,Lane 数越多,总带宽越高,可适配更高分辨率与刷新率的屏幕。

- 同步时钟线:标配一对差分时钟线(CLKp/CLKn),在 HS 模式下提供连续时钟,确保主控与屏幕之间的高速数据传输同步;在空闲时处于 LP 状态。

- 低功耗控制线:MIPI D-PHY 并没有独立的“低功耗控制线”,而是规定 数据通道和时钟通道在非高速数据传输时可切换到 低功耗(LP)模式,以单端方式承载低速通信任务,如传输控制命令、读取屏幕状态、执行初始化序列等。厂商资料中常称为“LPX”,本质上是同一对 Dp/Dn/CLKp/CLKn 引脚在 LP 模式下的工作状态。

- 帧同步信号线:可选配置的一根独立单端信号线,用于实现屏幕与主控的帧同步,避免画面撕裂(Tearing Effect)。该信号属于 GPIO 类,不在 MIPI D-PHY 总线内。

- 基础控制与供电线:涵盖电源(VCC,为屏幕及驱动电路供电)、地线(GND,保障电路接地稳定)、复位线(RESET,用于屏幕异常时的硬件复位),以及背光控制线(如 BLEN 使能信号、BL_PWM 调光信号),负责屏幕供电、基础状态控制与背光调节。

MIPI 时序

MIPI DSI 在视频模式(Video Mode)下,主控以固定时序连续输出像素数据流,时序完全类似传统的 RGB 并行接口(HSYNC、VSYNC、DE),只是换成了串行化的传输,嵌入在 DSI 的数据包中。

垂直时序(Vertical Timing)

- VSYNC(垂直同步信号):标记一帧的开始,告诉屏幕何时切换到下一帧。

- VBP(垂直后沿):垂直同步结束后,到有效行数据开始前的“空白行数”。

- VActive(有效行数):实际传输的图像高度(如1920行)。

- VFP(垂直前沿):有效行结束后,到下一个VSYNC信号前的“空白行数”

公式:VTotal = VSYNC + VBP + VActive + VFP

水平时序

每一行的像素数据前后也有空白区,称为水平同步:

- HSYNC(水平同步信号):标记一行的开始,告诉屏幕何时开始接收新的一行数据。

- HBP(水平后沿):同步信号结束后,到有效像素数据开始前的“空白时间”。

- HActive(有效像素区域):实际传输的图像数据宽度(如1080像素)。

- HFP(水平前沿):有效数据结束后,到下一个HSYNC信号前的“空白时间”。

公式:HTotal = HSYNC + HBP + HActive + HFP

“V”代表垂直方向(Vertical),即与屏幕的列扫描(从上到下)相关的所有时间参数;

水平方向(Horizontal,用“H”表示)

刷新率计算

- 刷新率(Hz)= Pixel Clock(PCLK) / (HTotal x VTotal)

- 例如:若PCLK=115MHz,HTotal=2200,VTotal=1125,则刷新率为 115000000 / (2200x1125) ≈ 46.5HZ

在 DSI 中的承载方式

- 同步区(Sync Event/Sync Pulse):VSA / HSA 对应短包(Short Packet)来标识帧/行同步事件。

- 空白区(Blanking):VBP / HBP / VFP / HFP 对应空白数据包(Blanking Packet)。

- 有效区(Active Video Data):HACT × VACT 对应长包(Long Packet),内含整行像素数据。

屏幕驱动 IC 会按照这些短包/长包的顺序恢复成标准的显示信号。

在命令模式下,没有连续的视频流输出;主控以 命令 + 数据包形式向屏幕写入显存或寄存器。屏幕自身用内部帧存缓存数据,再按内部时序刷新。