MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET)是一种广泛应用于电子电路中的场效应晶体管(FET)。它利用电场效应来控制电流流动,是数字和模拟电路中常见的元件。MOS 管凭借其高输入阻抗和低功耗特性,在功率开关、信号放大以及逻辑电路中有着广泛的应用。

结构

MOS管主要由三部分构成:

- 栅极(Gate):这是 MOS管的控制端,通过在栅极施加电压来控制电流的导通与关断。栅极和通道之间由一层薄薄的绝缘氧化物层(通常是二氧化硅)隔开,因此栅极与其他区域几乎没有电流流动。

- 源极(Source):MOSFET 的一个高掺杂端子,通常连接到较低电位(N 沟道)或较高电位(P 沟道)。在 N 沟道 MOSFET 中,电流从漏极流向源极;在 P 沟道 MOSFET 中,电流从源极流向漏极。源极的定义取决于电路的偏置电压。

- 漏极(Drain):MOSFET 的另一个高掺杂端子,与源极共同构成电流路径。漏极的角色由接线方式决定,在某些电路中可能与源极互换。

- 衬底(Body or Substrate):指 MOSFET 中最底层的半导体材料部分,P型衬底(掺杂硼等,使其带正电荷载流子——空穴)或 N型衬底(掺杂磷等,使其带负电荷载流子——电子);衬底的掺杂类型和浓度直接影响沟道的形成条件和器件的工作电压(如阈值电压)。

MOS 管通常分为 N沟道(N-Channel)和 P沟道(P-Channel)两种类型,分别根据导电通道是由 N 型还是 P 型半导体形成来区分。

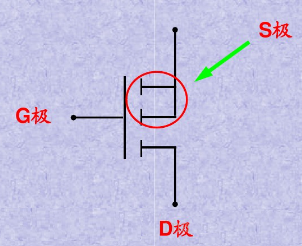

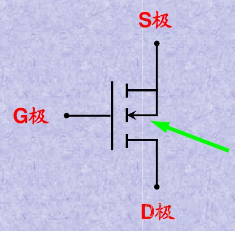

G极(gate)—栅极,不用说比较好认

S极(source)—源极,不论是P沟道还是N沟道,两根线相交的就是

D极(drain)—漏极,不论是P沟道还是N沟道,是单独引线的那边

在某些电路中,理论上 MOSFET 的源极和漏极可以互换使用。然而,在实际制造过程中,由于器件结构的限制,会在源极和漏极之间形成一个体二极管。这个体二极管是 MOSFET 制造工艺中天然产生的,无法完全避免。因此,在实际应用中,源极和漏极并不能互换使用。

沟道判别

箭头指向G极的是N沟道

箭头背向G极的是P沟道

工作原理

MOS 管是一种电压控制器件,它的工作状态由栅极的电压来控制。当在栅极和源极之间施加一定的电压时,栅极通过电场影响沟道区域的电荷分布,从而控制源极和漏极之间的电流流动。

- N 沟道 MOS 管(NMOS):当栅极电压高于源极电压(即正偏压)时,导电沟道形成,电流从漏极流向源极。这个过程称为导通。

- P 沟道 MOS 管(PMOS):与 NMOS 相反,当栅极电压低于源极电压(即负偏压)时,导电沟道形成,电流从源极流向漏极。

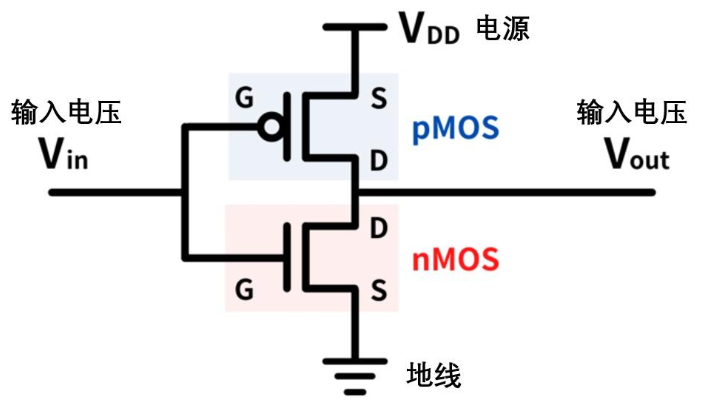

cMOS

cMOS是结合了nMOS 和pMOS 的电路结构,继承了 MOS管低功耗、高速运行的特点,是现代半导体器件的基本结构。

利用 cMOS 就可以实现最基本的反相器。

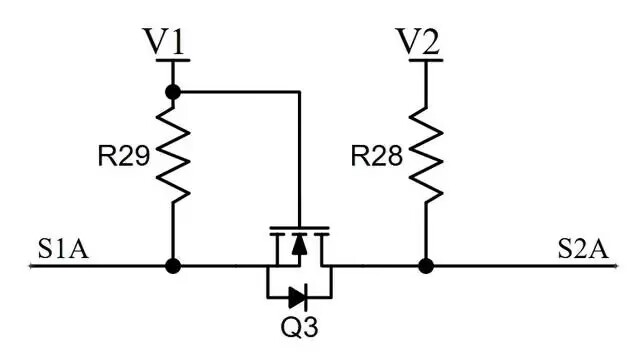

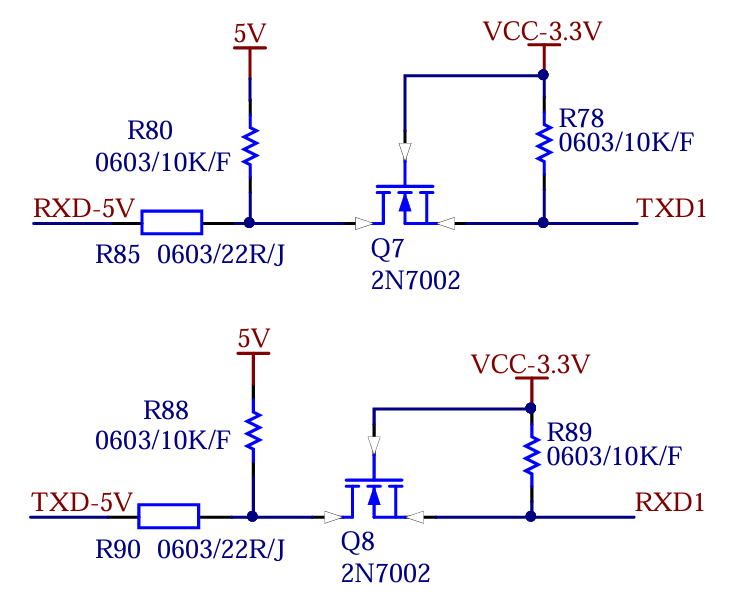

电平转换电路

5V 与 3.3V 互转就是一个比较常见的 MOS管用例电路:下图是一个利用串口通信时候 3.3V 与 5V 互转的一个案例

电路连接如下:

栅极(G):通过 R89(10kΩ)连接到 VCC-3.3V,因此栅极电压 V_G = 3.3V(固定)。

漏极(D):通过 R90(22Ω)连接到 TXD-5V,TXD-5V 通过 R88(10kΩ)上拉到 5V。

源极(S):连接到 RXD1,RXD1 通过 R89 上拉到 3.3V。

输入信号:TXD-5V,5V 逻辑电平(0V 或 5V)。

输出信号:RXD1,3.3V 逻辑电平(0V 或 3.3V)。

MOSFET 导通条件

N 沟道增强型 MOSFET(如 2N7002)的导通条件是:

栅源电压(V_GS)必须大于阈值电压(V_th)。

对于 2N7002,V_th 典型值约为 1.6V(根据数据手册,范围在 1V 至 2.5V 之间)。

体二极管

体二极管是 N 沟道或 P 沟道 MOSFET 内部的寄生二极管,由主体(Body)和源极/漏极之间的 PN 结形成。

导通条件

正向偏置:体二极管导通的必要条件是 源极电压(V_S)高于漏极电压(V_D),且两者的电压差超过 PN 结的正向导通电压(约 0.7V)。(Vs - VD > VF)

反向偏置:当 $ V_D > V_S $ 时,体二极管处于反向偏置状态,不导通(除非反向电压超过击穿电压)。